今回の記事も、以前にYouTubeで配信した修行僧のリーダー「首座」について解説します!

▲動画を見たい方は、上記画像をクリックすると見ることができます。

動画では、映画『ファンシイダンス』を元に話しましたが、ブログではもう少し掘り下げて解説していきます。

かなりマニアックな内容ですが、よろしくお願いします。

Contents

そもそも首座とは?

首座とは、修行僧のリーダーという言い方をしますが、元々中国における禅宗寺院では修行僧の中から選ばれる指導的立場の配役の一つでした。

中国の禅宗寺院では、住職の下に寺院の運営を管理する責任者として六知事(都寺、監寺、副寺、維那、典座、直歳)という配役がありました。

知は司どること、事は事務のことで、現在日本でも使われる東京都知事や岩手県知事などの知事は、この六知事の名称に由来します。

そして、六知事を補佐する役割として、六頭首(首座、書記、蔵主、知客、浴主)という配役がありました。

六知事が寺院を運営する専務、常務、部長だとすると、六頭首は課長や係長といった中間管理職といえばわかりやすいかと思います。

この六頭首の中に、首座という配役があり、当時は修行僧のリーダーというよりも配役の一つのことを指します。

首座とは首に座ると書きますが、坐禅堂において修行僧の中では1番入り口側に座るので、首座と言います。

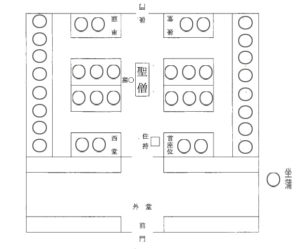

『昭和訂補 曹洞宗行持規範』より引用(坐蒲は筆者が加筆)

坐禅堂は、上記のように真ん中に文殊菩薩(聖僧様)が祀られており、小上がりになっている単と呼ばれる坐禅する場所が四方に配置されております。

この坐禅堂において、住職(住持)の隣で坐禅する場所を、修行僧の中で第一位の場所としています。

なので、この場所で坐禅をするから「首座」と言います。

日本の曹洞宗の歴史においては、道元禅師が京都の興聖寺にいた時に、弟子の懐奘禅師(後の永平寺2世)に、首座を任じていた記録が残っており、当初の教団から首座の配役があったことがわかります。

現在の曹洞宗においての首座の位置付け

では、現在では首座というのはどういう配役なのか考えていきたいと思います。

これは以前に「お袈裟の色とお坊さんの位」という動画でもお話ししましたが、曹洞宗では出家をしてから住職になるまでの段階で必ず1度は首座を務めなければなりません。

ここでいう首座とは、3ヶ月間の結制と呼ばれる、集中修行期間で修行僧のリーダーを務めることを言います。

先ほどは、中国の禅宗寺院における配役の一つという位置付けでしたが、現在の曹洞宗では住職になるには誰しもが通らなければならない登竜門的な配役として首座が位置付けれられています。

永平寺や總持寺の大本山や全国に26ヶ所ある修行道場では、年に2回必ず結制を行わなければならないため、各お寺で毎年2人ずつ首座が輩出されることになります。

しかし、必ず修行道場で首座を務めなければならないというわけではなく、多くのお坊さんは、一般寺院で行われる住職就任の儀式「晋山結制」の中で行われる、「首座法戦式」で首座を勤めることになります。

首座法戦式については後ほど解説したいと思います。

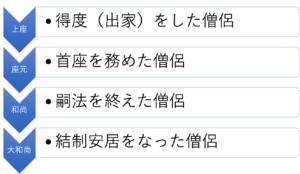

晋山結制というのは、住職就任の儀式になりますが、上の図を見てわかる通り、3ヶ月の結制を住職として行うことにより、晴れて大和尚の位になることができます。

そして、結制を行うにあたって必ず首座を立てて、首座法戦式を行う必要があります。

つまり晋山結制は、住職就任の儀式であると同時に、住職が大和尚になる儀式でもあり、さらにそれまで上座の位のお坊さんが、首座法戦式を終えて、座元になれる儀式でもあるのです。

実家のお寺で行われた、首座法戦式

修行道場での首座

先程もお伝えしましたが、大本山永平寺、總持寺をはじめ全国の修行道場では年に2回3ヶ月間の結制を行う必要があります。

一般のお寺での首座を務める場合、3ヶ月結制を行っている体ではありますが、多くの場合は首座法戦式のみ務めることになります。

しかし、修行道場で首座を勤めると行った場合は必ず3ヶ月は修行僧のリーダーとして務めなければならないので、精神的・肉体的にも相当なプレッシャーがかかってきます。

まず、本山などの修行道場で首座を勤めるには、まだどこのお寺でも首座を務めたことがない人、そして私が永平寺にいた時は修行年数が3年目以上の修行僧から、首座としての力量を認められた僧侶が選ばれることになります。

ただ、最近では少子化の影響でどんどん修行僧が少なくなっているので、もしかしたら2年目で勤めるということもあるかもしれませんし、地方の修行道場では1年目でも2年目でも首座を務めることがあるそうです。

私が永平寺修行中の先輩首座さんは、永平寺の門を叩いた時から首座を務めるという決意のもと修行を始めた道心が篤い方が首座を務めていました。

永平寺や總持寺で首座を勤めるということは、禅師様の弟子になるということなので、名誉であると同時に、一生その自覚のもとお坊さんとして歩んでいかなければならないということでもあります。

修行道場において首座は何をするのか?

修行道場において首座は、配役上は修行僧のリーダーですが、まだまだ未熟な部分もあり、書記と弁事という配役の修行僧が首座を補佐する配役としてつきます。

書記は首座よりも古参修行僧が務め、いわゆる首座のアドバイザー的な役割になります。

弁事は後輩修行僧、また同期の修行僧から選ばれ、首座の身の回りのお世話などを行います。

なので、首座は1人という形ではなくて、首座寮という形でいわゆる三位一体の形で修行僧を引っ張っていくことになります。

首座が行う公務としては、毎朝の振鈴、起床の鈴を鳴らし、山内を駆け回ります。

なので、起床時間より30分くらい前に起きて準備をしなくてはいけません。

回廊掃除での雑巾掛けやトイレ掃除も毎日必ず行います。

また、永平寺で行われる行事には必ず参加しなければなりませんし、さらには修行僧のお手本となるようにつとめ、修行に対し一切の妥協は許されません。

©︎周防正行,大映,『ファンシイダンス』製作委員会,1989

あとは毎日の修行のスケジュールなどを決めるのも首座になります。

ここは書記と相談してきまますが、緩いスケジュールにするか厳しいスケジュールにするかも首座次第ということになります。

また、先ほどお話ししたように、修行道場においては年に2回の結制で2人が務めることになります。

一般的に、夏の首座と冬の首座と言いますが、実はそれぞれの季節によって行持の違いというのもあります。

例えば、私が修行していた時には、夏では起床時間が3時半で冬では4時半(現在では通年4時)と定められていたため、夏の首座の方が起床時間が1時間も差があります。

夏は毎朝のお勤めの際、「楞厳会」と修行の無事円成を祈念する特別な法要があり、「楞厳呪」という誦むだけでも難しいお経を大きい声で引っ張る役割を担うことになります。

また、冬は摂心と呼ばれる1週間の集中坐禅が2回あったり、多忙な年末年始があったりと務めなくてはならない行持が多いという違いがあります。

首座法戦式について

最後に首座法戦式について解説します。

首座=法戦式というイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、首座が修行僧達と問答を交わす、つまり仏法や修行の境地を問答を交えて、首座としての力量があるかどうかを戦わせる儀式が首座法戦式になります。

これは、一般寺院の晋山結制においても、修行道場においても必ず行われる儀式です。

しかし、晋山結制においては、交わす問答が5〜7問に対して大本山では25問、問答を交わします。

1問あたりの問答は大体次のような流れになります。

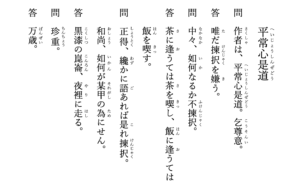

これは「平常心是道」という問答で、「問」のところを修行僧が言い、「答」のところを首座が言います。

このように、問答を交わすと言ってもある程度決まった問答集というものがあり、そこから問答を選んで暗記して話すという形になります。

しかし、中には、首座自らが問答を作る場合もありますし、海外のお寺で行われる首座法戦式などは、ある程度自由形式で問答が交わされます。

首座法戦式は、一見すると形式的なものになりますが、しかしお坊さんとしてまだまだ修行中の身でありながら、他の修行僧と問答を交わすというだけでも大変な重圧になります。

おそらく私の人生の中で1番緊張した瞬間がこの首座法戦式と言っても過言ではないくらいです。

その重圧を跳ね除け、問答を交わし終えて初めて首座として認められて、3ヶ月の結制が始まることになります。

お坊さんとして歩む上で避けては通れない関門として、首座が設けられているのもとても大切な意味があるのだと思います。

まとめ

曹洞宗のお坊さんとして歩む上で、誰しもが経験しなければならない「首座」について解説してきました。

首座を終えるということは、お坊さんとしての成人式と言えるのかもしれません。

首座を終え、座元の位になることで、さらに気持ちが引き締まり、お坊さんとしてどう歩むのか、その方向性が定まってくるのだと思います。

かなり細かい内容になりますが、もしわかりにくい点、疑問点などあれば気軽に質問やDMください!

最後までお読みいただきありがとうございました!