7月24日(水)に【一行写経と法話の会】の第6回目を開催いたしました。

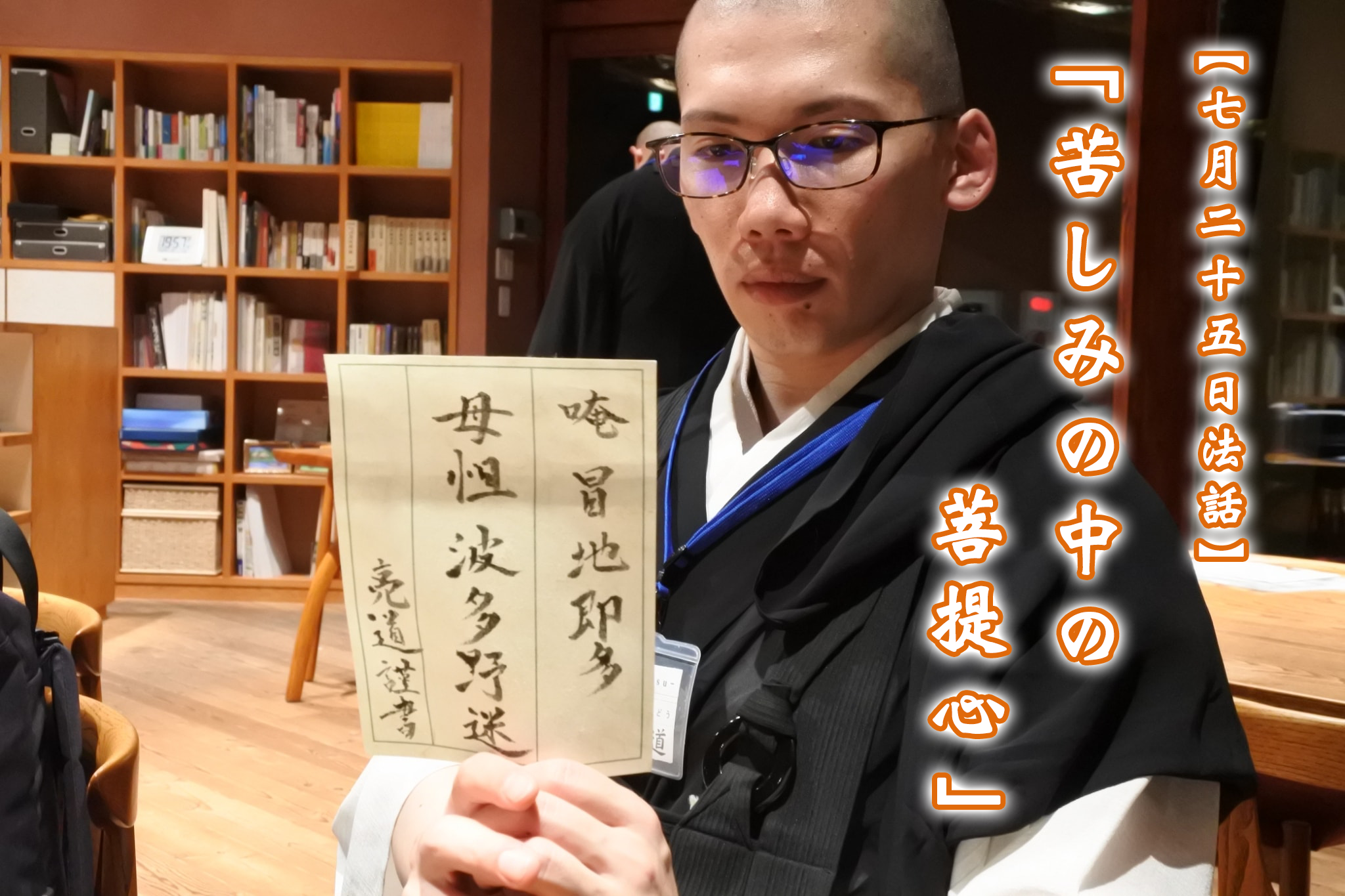

こちらは当日導師を勤めた私深澤亮道の法話です。

今回は、私の知り合いであるボランティア団体の代表を勤めている方から学んだ「発菩提心」ということはどういうことなのかということをお話ししました。

Contents

お盆の時期によくお唱えするお経

お経には般若心経のようなよく知られているもの以外にも、実に様々な教えを説いたものがあり、その数は膨大です。

しかし、そうしたお経の中でもこのお盆の時期に私たち曹洞宗の僧侶がよくお唱えするお経があります。

それは『甘露門』と呼ばれるお経です。

仏教で説かれる世界観の一つに餓鬼道というものがあります。

この世界に落ちた餓鬼は食べ物や飲み物を口に運ぼうとすると

目の前で蒸発したり燃えて灰になり食べることのできず、長く深い苦しみを与えられます。

『甘露門』はその餓鬼に対して食事を供養し、苦しみの世界から救い出すといった内容のお経です。

さとりの心を起こす?

『甘露門』には短いいくつかのお経が章立てて入っていますが、その中に

「唵冒地即多 母怛 波多野迷」

という一節が登場します。

これは『発菩提心陀羅尼』という題のお経です。

『発菩提心陀羅尼』の「発菩提心」とはこのように菩提心を発すると書きます。

これをを略して「発心」とも言います。

では菩提心とはどのような心かといいますと、菩提とはさとりを意味します。

つまり「さとりを求める心を発する」ことを発菩提心と言います。

今日は餓鬼を救うことがテーマである『甘露門』になぜ発菩提心が出てくるのか?ということを考えていこうと思います。

広島の小玉さん

私の知り合いに、ボランティア団体の代表を務めている小玉幸浩さんという方がいます。だいたい五十歳くらいの方です。

小玉さんは5年前からボランティア活動を初め、今まで茨城、熊本、福岡など大きな自然災害があると長期に渡って活動をしてきました。

今は、昨年起きた西日本豪雨で甚大な被害が起きた、地元広島県の呉市で1年以上に渡って活動を続けています。

私もこれまで何度か一緒にボランティア活動を行ってきました。小玉さんは今でこそボランティア団体の代表という肩書きを持っていますが、

それまでは全く違った人生を歩んでいました。

ボランティアを始めた理由は?

実は小玉さん、元は広島県の暴力団員だったそうです。

過去には、罪を犯し何度も服役した経験があるそうですが、

40歳を目前にして人間関係のこじれから暴力団を離脱することになりました。

ある日、ハローワークでたまたま応募した障害者介護の仕事である男性と出会います。

この男性との出会いが小玉さんの人生を変えることとなります。

男性は生まれながらにして筋肉が発達しない難病を患っていて、

首から上はほとんど動かないので車いすの生活を余儀なくされていました。

しかし、重い病にも関わらず、大学を出て一人暮らしにも挑戦し、

さらに電動車いすサッカーの選手として全国を飛び回っていたといたそうです。

そんな男性の過去を知り小玉さんは衝撃を覚えます。

これだけの障害がありながらここまで前向きに生きられるなんて・・・それに比べて自分はどうだ。

自分は五体満足で育ったのにも関わらず、刺青を入れて自分を傷つけ、人を傷つけてきた。

小玉さんはその方との出会いをきっかけに、それまでの人生を深く反省したそうです。

小玉さんはこの男性の介護を三年間ほぼ毎日行い男性が病によって息を引き取る、最期の瞬間にはご家族と一緒に看取りました。

男性が亡くなった1ヶ月後に地元広島で土砂災害が起きました。

この時に、何か人の役に立ちたいという衝動に駆られ、

ボランティアを始めることになりました。

ボランティアとして大事なこと

ボランティアをする人の中には住民さんの意見よりも、復旧作業の効率性を重要視する方もいらっしゃいます。

いや、もちろんそれが悪いわけではありません。

限られた時間、人手や機材など多くの制約がある中で、

できる復旧作業の効率性を重視することは大事です。

しかし、小玉さんは復旧作業の効率性よりも、

時間がかかったとしても、効率が悪かったとしても住民さんの気持ちに常に寄り添うことが大事だと仰っていました。

それが小玉さんのモットーであり、そんな小玉さんと一緒に活動したいと思う人は少なくありません。

私もそんな中の一人であり、最近は現場には行けませんが今でも支援を続けています。

道元禅師が説かれる「菩提心」

大本山永平寺を開かれた道元禅師は「菩提心」についてこのように言っています。

さとりを求める心を起こすということは、自分を優先する思いを払いのけ、他者を思いやり、手を貸さずにはいられない心境になることが、菩提心を起こすことであると説いています。

小玉さんは男性との出会いをきっかけに、自分の人生を振り返りました。

そして、苦しんでいる人々に手を差し伸べるボランティアという活動が、

自分の喜びになり、自分の居場所になったのだと思います。

これが小玉さんの発菩提心であり、私自身も小玉さんと活動することでその背中を見て、

住民さんに寄り添うという大切さ、菩提心を学ばせてもらいました。

『甘露門』で「発菩提心」が説かれるわけ

『甘露門』では、一切の餓鬼に対して菩提心を起こすように導きます。

餓鬼という世界は、もしかしたら今私たちの日常にも溢れているかもしれません。

もっとお金持ちになりたい、もっと美味しいものが食べたい。もっともっと・・・

人を差し置いてでも自分を優先してしまう欲、人間の果てしない欲望の世界を餓鬼の世界だとするならば、

小玉さんは過去にそんな世界に身を置いていたかもしれません。

しかし、男性との出会いをきっかけに発菩提心して、今は人を救う立場にいます。

ボランティアをしなくてはならないと言っているのではありません。

大事なのは、日々の生活の中でも自分を振り返り、

ほんの僅かでもいいから他者を思いやる心を起こすこと、

それが自己中心的な思いを離れたさとりの心、菩提心なのです。

小玉さんはこのように語っていました。

「ボランティア活動をして、住民さんから泣きながらありがとうございましたと言われたとき、本当にやってよかったという気持ちになる。」と。

さとりの心を起こし続けるということは、苦しい道かも知れませんが、

しかし菩提心を発することで自ずと自分も救われていくことにつながるのだろうと、

小玉さんの姿を見ていて感じさせられました。

本日は、『甘露門』に出てくる「発菩提心」についてお話しさせていただきました。

ご静聴ありがとうございました。