スポンサードリンク

新年明けましておめでとうございます🌅

今年もよろしくお願いいたします。

先週は年末年始の疲れを引きずりつつ論文の提出などもあり、バタバタしてしまい、記事の更新をおやすみしてしまいました。

今週からまた更新していきますので何卒お付き合いください!

Contents

七草粥の会

今回は1月ということで、毎年恒例の七草粥の会。

恒例とはいえ、いつも1月下旬に開催していたため、実は七草全てを揃えることができていませんでした。

そんな反省を活かし、今年は1月8日を開催日にし、無事に七草を入手することができました!

そして今回のもう一つの目玉は飛竜頭作り。

飛竜頭というのはいわゆるがんもどきのことで、現在は関西での呼び方のようですが、今回はカッコ良かったのでこちらを採用してみました。

そしてその語源を調べてみるとポルトガル語にルーツがあり、元は室町時代に伝来した南蛮菓子だったのだとか…。

さて、このがんもどきってもう大豆製品として家庭にも馴染んでますが、もともとは雁っていう鳥のお肉を模したもどき料理なんですよね。

お肉っぽいかと聞かれると首を傾げたくなりますが、もっとも食卓に溶け込んだもどき料理と言っていいでしょう。

今回はそんな飛竜頭も参加者の皆様と手作りしてみました!

当日の様子

今回は過去最多のご参加をいただき、禅活メンバーを入れて17人での開催となりました。

しかもこまきしょくどうの店主・藤井小牧さんのお母様である精進料理研究家の藤井まりさんや、我々の先輩にあたるお坊さんもいたりと、まーーーーーハードルが高い!笑

ちなみに小牧さんの娘さんも参加してくれたので、この日こまきしょくどうには親子三代揃い踏みでした。

さて、例のごとくご参加の皆様には到着次第調理や配膳に加わっていただきます。

お茶を煎ったり、ごまを擦ったり、七草を刻んだり、飛竜頭をこねたりと、全員で一丸となって食卓を整えます。

そうして整ったこの日の献立はこちら!!

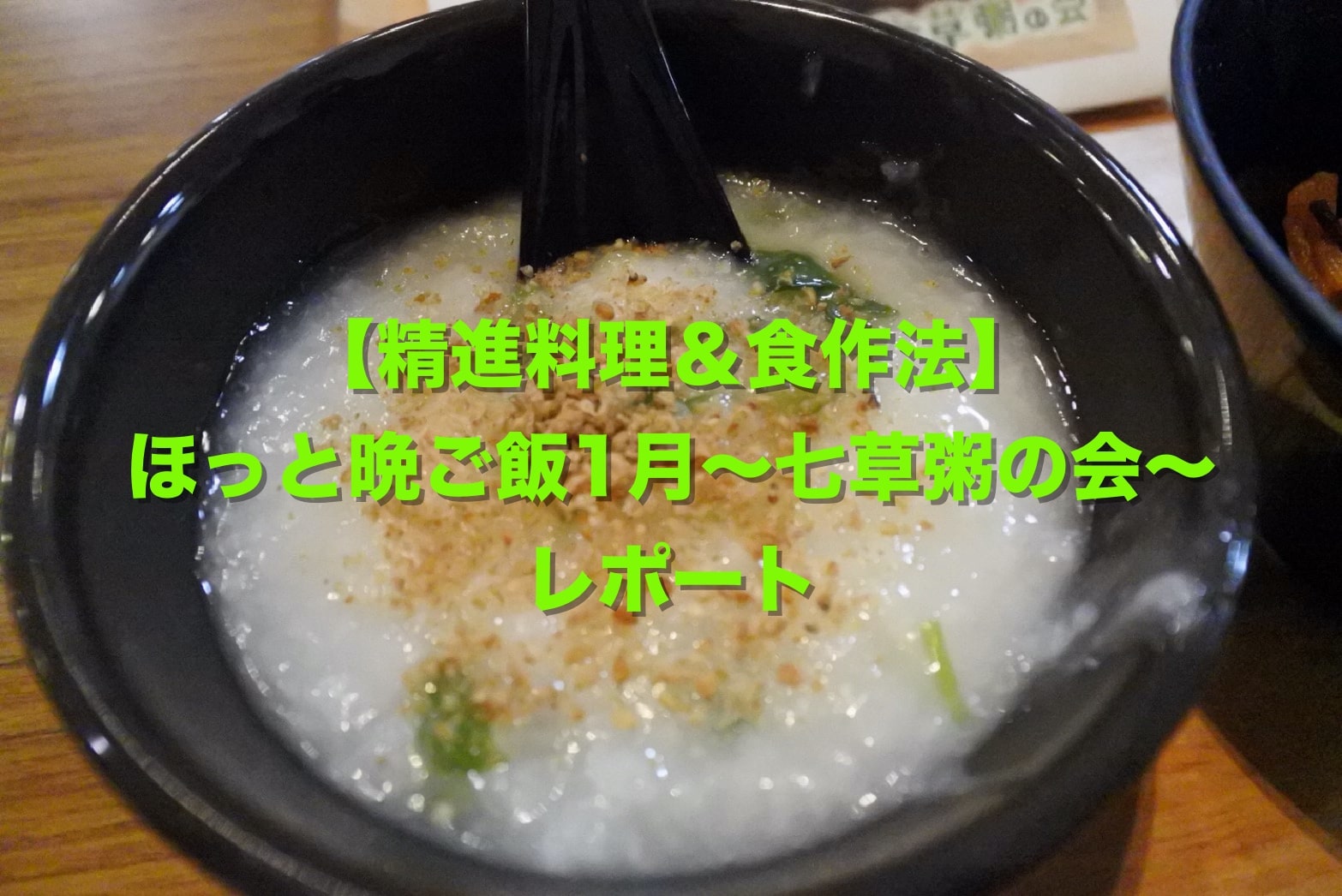

七草粥

手作り飛竜頭

ひじき煮

紅白なます

漬物

ごま塩

食卓が整ったところで、定刻を少し過ぎましたがワークショップ開始です!

食作法

今回の作法担当である久保田さんの案内で、まずは簡単に自己紹介をしてから、いす坐禅で身心を一休みさせます。

続いて作法ご案内し、お粥の給仕。

曹洞宗の食事作法は有名ですが、実は給仕の作法も細かく決まっています。

給仕係を「浄人」といい、その動き方や心がけなども食事作法と合わせて『赴粥飯法』に書かれています。

そんな浄人の作法も体験できるのも、このワークショップの特徴です。

さて、七草粥が給仕され、いよいよ食事開始です。

食レポ

七草粥

まずは、食事のはじめに味を加える前のお粥を三口食べます。

ここには、一口目は悪を断ち、二口目は善を行い、三口目は他を救うため、というように食事をいただいてどのように生きるかを自分に誓うという意味があります。

そして同時に、ごま塩の味が入る前のお米そのものの味をいただくという意味もあるのです。

そうしていただくはじめの三口…。

七草の風味とお米本来の甘さが広がってなんともホッとします。

思えば年末からずっと、こんなに静かに優しい食事をしていませんでした。

ちなみに今回の七草粥にはお餅も入っていて、重すぎない程度に食べ応えもあります。

ごま塩を入れるとこれまた美味しいです。

手作り飛竜頭

続いて手作り飛竜頭。

今回は店主である小牧さんの高校受験を控える娘さんお手製のポン酢をかけていただきます。

実は年末、小牧さん親子は私の実家へ柚子狩りにやってきました。

なんと2時間でおよそ25kgの柚子を採り、リュックに詰めて東京へと戻り、それがポン酢になって目の前にやってくる…。

食事って本当にたくさんのご縁との巡り合わせなんですねえ。

そしてこのポン酢と飛竜頭の相性がまた抜群なんです!!

柚子を使うことがあったら、果汁を昆布出汁・酒・醤油と合わせてポン酢を作ることをオススメします!

そして飛竜頭自体も椎茸や銀杏などで食感に変化があって美味しい。

大成功ですね!

ひじき煮・紅白なます

こまきしょくどうのひじき煮は砂糖を使わず、こだわりの濃厚なみりんで味付けをするので、非常にまろやかな甘みがあります。

煮物は比較的砂糖を多く使いがちですが、こうしてみりんにこだわるのもいいですね!

そして今回の紅白なますは久保田さんお手製。

久しぶりに厨房に立った久保田さんは味に不安そうでしたが、酸味も強すぎず、さっぱりとした美味しい味にできていました!

こうして作法に則って食事をし、最後は漬物とお茶で器を洗って終了です。

ごちそうさまでした!!

茶話会

食事のあとはお茶を飲みながら食と仏教のお話をさせていただく茶話会。

なんと今回は参加者様からわらび餅、小牧さんから胡麻豆腐を頂戴して、豪華なデザートとなりました!

ちなみに胡麻豆腐に乗っている柚子ジャムはこれまた小牧さんの娘さんお手製で、ほろ苦さが美味しい大人の味でした。

そして、お話を担当したのは私西田。

曹洞宗が修行として調理をするようになったその過程と、生活の中で活かしたい精神性についてお話させていただきました。

私たち禅活のメンバーには調理師も料理人もいません。

しかし、今回に限らず参加者様には料理の先生と呼ばれる方がいらっしゃっることもよくあります。

そんな料理のプロの方々に我々が申し上げられるのは、調理の技術やレシピではなく、どこまでいっても食と向き合う精神性なのです。

こうした活動の中で様々な分野の方と関わることで、自分の立場があくまで僧侶であるということ、そしてそれが必要とされるものであることに気づかせてもらいました。

今後も当ワークショップでは、我々僧侶というフィルターを通して食について考えていただける場にできるよう、精進して参ります!

今年も一年、よろしくお願いいたします!

次回の予定は日程が決まり次第告知させていただきますので、少々お待ちください。