スポンサードリンク

曹洞宗の僧侶の立場から肉食と不殺生について考えてきたこちらの連載。

前回は調理の上で不殺生の実践についてお話ししました。

過去の記事はコチラからご覧いたがけます。

前回の内容を簡単にまとめると、調理の上での不殺生とは

・食材を丁寧に、無駄なく扱う

・食材に凝縮された「ご縁」を食べる人へ繋ぐ

ということです。

そして今回は、そうして調理されたものを食べる上での不殺生の実践についてのお話です。

Contents

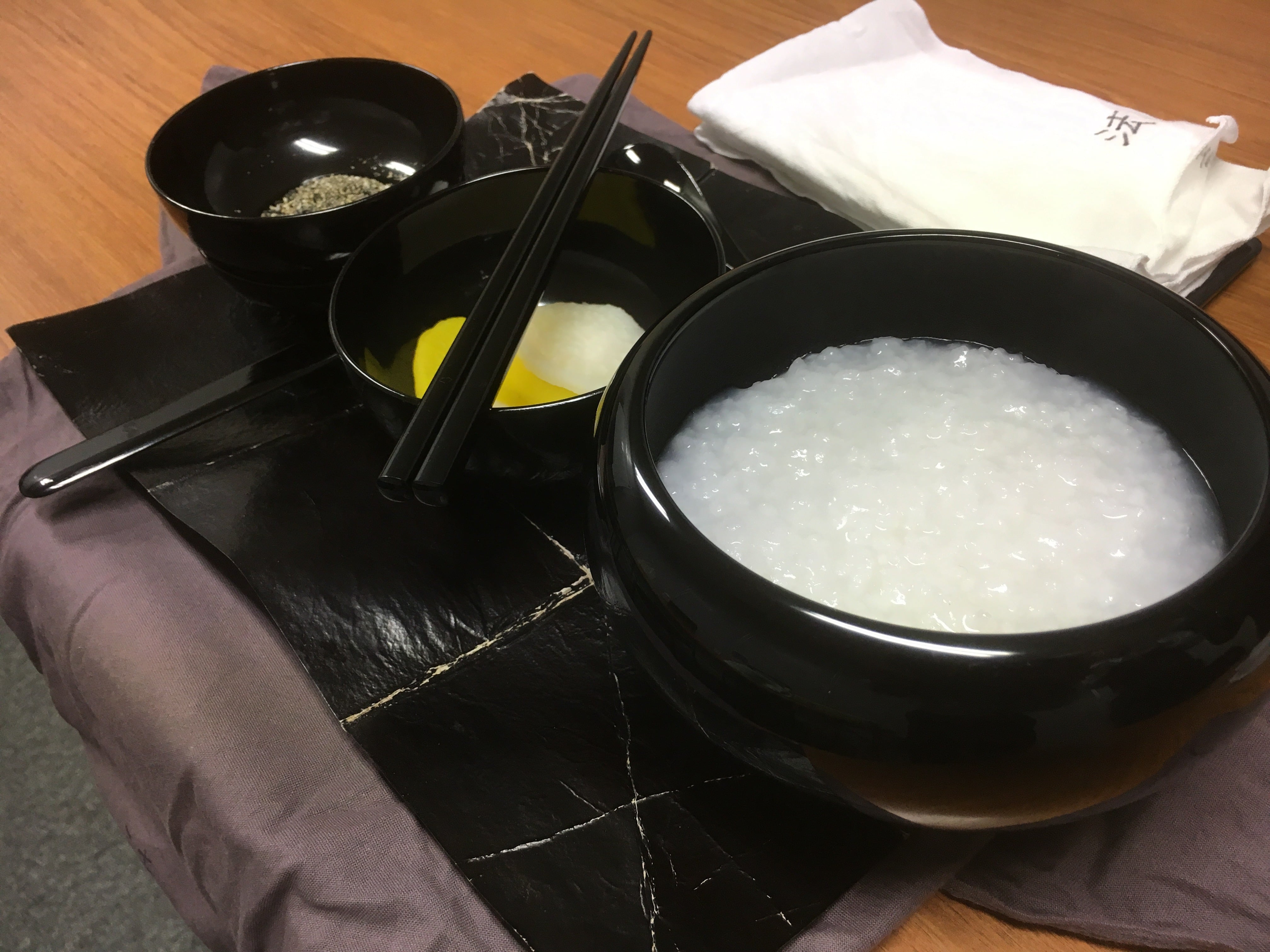

『赴粥飯法』と食事作法

以前、禅活がオススメするご家庭でも実践できる食事作法をご紹介しました。

この食事作法は、道元禅師が著された『赴粥飯法』という書物を元に、私たちがアレンジを加えたものです。

『赴粥飯法』は、前回ご紹介した『典座教訓』と対をなし、食事をする僧堂(坐禅堂)での行儀作法から食事作法から食事の給仕作法にいたるまでが示されています。

そしてその冒頭で、食について『維摩経』の一節を引用し、こんなことが説かれます。

もし能く食において等ならば、諸法もまた等なり、諸法等なれば食においてもまた等なり。

ここで言う「等」というのは「無上正等覚」の略で、簡単に言えば仏教の「さとり」のことです。

食事の上に仏教の実践がなされれば、食事もまたさとりとなるというのが、この一節の意味するところです。

「作法」という言葉は仏教に限らず様々な文化や習慣の中で使われますが、現代では比較的ルールや決まり事という意味合いが強くなっているように感じます。

しかし、「作法」という言葉を改めて見てみると、「法を作す」と書きます。

つまり、曹洞宗にとっての作法とはルールのように受け身で守るものではなく、積極的に教え(法)を実践(作)するものなのです。

そして、その作法によって自分自身が仏となっていくのが、曹洞宗の修行の特徴でもあります。

「仏道として食べる」姿勢

曹洞宗の食作法では、動作もさることながら、様々なお唱えも決まっています。

その中でも、冒頭に唱えるのがこちらの言葉。

仰惟三宝咸賜印知

[仰惟れば三宝、咸く印知し賜え]

簡単に訳すなら、

「(仏教の信仰の核である)仏法僧の三宝が、この食事を見守ってくださいますように。」

といった意味になります。

これは自分が仏教への帰依の下で食事をいただく、つまり単に食欲を満たすものではないという宣言でもあります。

これによって、食事を仏の視点から、質や味の良し悪しではなく、仏のいのちとしていただく姿勢が整うのです。

そしてその後、一般的に「五観の偈」と呼ばれる、5つの視点から食事とそれに向かう自らを省みます。

(『赴粥飯法』では、「五観の偈」として唱えるのではなく、念想すると書かれている)

この「五観の偈」は非常に掘り下げるところがあり、次回以降のテーマとしますので、今回は割愛します。

こうしたお唱えや、五観の念想によって、曹洞宗の食事は仏教の教えが土台となり、当然そこには不殺生をはじめとする戒も含まれていきます。

動作の中にある不殺生の心

お唱えや姿勢だけでは、この連載で取り上げてきた不殺生の精神は見えづらかったかもしれません。

しかし、食事作法となると、それがはっきりと形に現れます。

その作法が、以前の記事でもご紹介した「食器は両手で扱う」「食べる時は器を口元まで持ち上げる」というもの。

ここまでで触れたように、曹洞宗の視点から見れば、あらゆるものが仏のいのちです。

つまり、食べ物だけではなく、食器もまた仏のいのちなのです。

肉も魚も、野菜も食器も関係なく、不用意に扱って無駄にしてしまうことのないようにするのが、食器を両手で扱うという作法です。

そうしてその器と、そこに盛られた食事の中にある無数のご縁をいただくのが食事です。

その際には、仏のいのちであり無数のご縁が詰まったその食事を見下すことなくいただく、これが食器を口元まで持ち上げるということ。

そうした動作の一つ一つによって、「いのちを生かしきる」という不殺生の教えが体現されていきます。

結局は生き方

しかし本当に重要なのは、この食事作法を実践した後、いただいたいのちをどう費やしていくか、つまりどう生きるか、ということです。

食事作法をきっちり守ればあとはフリー、というわけにはいかないのです。

ではそこで求められる生き方や自分の在り様とはどのようなものなのでしょうか。

そのヒントとなるのが、前述の「五観の偈」です。

わかりやすくしようと思えばすごく平易な意味にとれるこの偈文を、次回からは「食事と生き方」をテーマに紐解いていきたいと思います。

ひとまずは「不殺生の実践」編はここで一区切りとさせていただきます。

次のシリーズもよろしければお付き合いください。

肉を食べるということ〜不殺生の実践〜完