今回の記事も、以前にYouTubeで配信した「警策」について解説します!

▲動画を見たい方は、上記画像をクリックすると見ることができます。

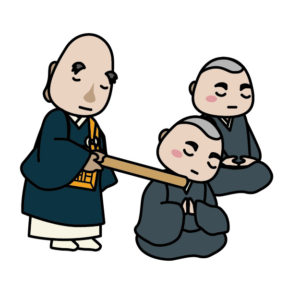

警策とは、上の画像を見てわかる通り、長い木の棒のことを言います。

私たち禅活メンバーは色んなところで坐禅指導をさせてもらう機会があり、坐禅の前に皆さんに「坐禅といえばどういうイメージを思い浮かべますか?」という質問をよくすることがあります。

そうすると十中八九返ってくるのが、この「木の棒で叩かれる!」という答えです。

おそらく今ご覧になっている方も、同じイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

なぜこんなにも警策のイメージがついてしまったのか・・・

今回は、この警策の歴史や使い方などについて解説していきたいと思います。

Contents

警策の意味は?

警策は、手元が筒状になっていて、先端に向かって平になっている1m弱くらいの木の棒のことで、「警覚策励」を略して警策と言います。

つまり元々「警覚」「策励」という2つの動詞を、略して「警策」と固有名詞で呼ぶようになりました。

「警覚」は注意や警告という意味で、「策励」は励ますといった意味があります。

なので警策の目的は、坐禅中の眠気を覚まし励ますために使われます。

曹洞宗と臨済宗の違いについて

日本で警策を用いるのは、曹洞宗、臨済宗、黄檗宗のいわゆる禅宗と呼ばれる宗派になります。

しかし、同じ警策でも読み方に違いがあります。

曹洞宗では警策(きょうさく)と言い、臨済宗・黄檗宗では警策(けいさく)と発音します。

前者は呉音(中国の呉の時代に使われていた発音)で、後者は漢音(中国の漢の時代に使われていた発音。現在日本で最もポピュラーな発音)になります。

曹洞宗は、坐禅をするとき、壁側を向いて坐っていて、さらにお袈裟を左肩にかけているので、右肩に一回だけ受けることになっています。

臨済宗・黄檗宗では、対面で座っていて、さらに絡子をかけて坐禅しているので、警策をもらう側が前屈みになり、背中に数回いただくそうです。

この辺り、曹洞宗と臨済宗では警策の入れ方に大きな違いがあります。

警策の歴史

実は、現在使われている警策の典拠ははっきりしたことはわかっていません。

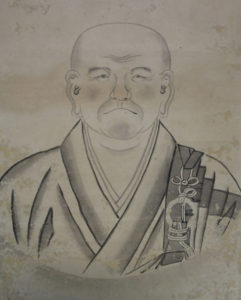

一説では、江戸時代に隠元隆琦(1592~1673)というお坊さんが黄檗宗の教えを中国から日本に伝えた時に一緒に伝来したとされています。

隠元禅師は、当時、中国からインゲン豆や西瓜やレンコン、たけのこや、お経を読む際に使用する木魚や普茶料理など多くの文化や物を日本に伝えたとされていますが、その一つに警策があったと言われています。

黄檗宗では香版(かんぱん)と読んでいたそうですが、いつの間にか曹洞宗や臨済宗でも使われるようになりました。

当時黄檗宗の宗風というのは、中国禅宗における最先端の流れで、曹洞宗や臨済宗に与える影響もとても大きかったとされています。

警策の問題点

警策の大きな問題点といえば、励ますという意味ではなく、どちらかというと戒めや罰といった意味合いで使われることもあるということだと思います。

警策が伝わったとされる江戸時代でも、すでに激しい使われ方をしていたとされる記述も残っていますし、また前回、映画『ファンシイダンス』のシーンを解説させてもらいましたが、映画の中でも度々罰策と言って、坐禅以外の時に何度も警策を入れるシーンがあります。

本来眠気を覚ますという目的から、警策の厳しさや痛みを耐えて坐禅に集中し、それこそが精神鍛錬であるという目的に変わってしまったのかもしれません。

江戸時代以前には、坐禅中に寝てしまった人を起こすために「竹篦(しっぺい)」や「禅杖(ぜんじょう)」というのが用いられていたそうです。

竹篦は、首座が法戦式の時に用いる弓形の竹の杖で、しっぺ返しのしっぺはここから来ています。

前回、首座という配役について解説しましたが、首座は本来修行道場の中において、特に指導力が優れた修行僧が務める配役になります。

なので、竹篦を用いるということができるのは首座のみであり、用いる側の度量や指導力も試されるということになります。

また禅杖とは、木の棒の先に丸い綿のようなクッションをつけたもので、木魚を叩く棒をイメージしていただけたらわかりやすいかと思います。

もし修行僧同士で起こす場合は、この禅杖を用いていたといわれています。

江戸時代の有名なお坊さんで面山瑞芳(1683~1769)という方がいます。

面山さんはこの禅杖を用いることを勧めており、使い方も、撫でたり、支えたりと、また叩くと言っても30cm以上振り上げてはいけないとしています。

今のような警策のような痛みを与えるのではなく、本当に策励の意味を込めて使われているのがわかります。

このように禅杖はあくまでも眠気を覚まし、坐禅を継続させるために使用します。

この禅杖が今でも伝わっていたら、坐禅に対するイメージもかなり変わっていたのかなと思います。

禅杖のイメージ

警策を用いる時の注意点

修行道場では、必ずといっていいほど、坐禅中、修行僧の一人が坐禅堂内を警策を持って歩いています。

なぜかと言われたら、やはり眠ってしまう修行僧が多いからだと思います。

私も、坐禅を組んだ瞬間に意識を失うように寝てしまったことが何度もあります。

もちろん道元禅師も坐禅中の居眠りについては厳しく戒めているのですが、かなり忙しい中で日々修行しているので、絶対眠らないというのはかなり難しくなってきます。

そのため、修行道場においては警策は多少必要になってくると思います。

ただ起こしてあげるというのはとても大切になってきますが、起こす目的で警策を用いる場合、用いる側の人格や他者に対する慈悲というのがすごく求められるのかなと思います。

もちろん坐禅以外で使用するのは、本来の目的と違いますし本末転倒だと思います。

まとめ

と、いうことで今回警策について解説させていただきました。

このように警策とは、眠気を覚ますためであり、叩かれることによって精神鍛錬になったり無になったりすることはありません。

なので、これは私個人の意見ですが、一般の参禅者が数十分の坐禅をする場合、警策はあまりお勧めしていません。

むしろ警策を受けてしまうと、叩かれた部分が痛くて、本来の坐禅ではなくなってしまいます。

坐禅とは安らかな生き方をする上での行法であり、無理矢理痛みによって覚醒されるものではありません。

この警策から受ける厳しいや痛いと言った坐禅のイメージが払拭されることを願って、この記事を書かせていただきました。

最後までお読みいただきありがとうございました!