このブログを始めて、迎える5回目の秋。

頻度は減りつつもアキっぽい性格のわたくしが執筆してきた記事は250本を超えました。

文章を書くということを特別勉強したことはないのですが、

もしかしたら何気なく意識していることが、人の役に立つかもしれないと思い、

今回の記事を書いています。

テーマは「視線」と「目線」。

この二つの言葉を使い分けることが、実は執筆や法話では重要な気がするので、

よろしければお付き合いください。

Contents

「視線」と「目線」の違い

和尚様方の中には、私がこの記事を書いていることにニヤッとしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

なぜならこの「視線」と「目線」の違いは、

私の師匠が法話の指導などではかなりの高確率でお話ししている内容だからです。

もちろんそれは弟子であり息子である私も度々言われてきたことでした。

では何がそんなに問題なのか、それぞれの言葉の意味から見ていきましょう。

ソースとして適切であるかはわかりませんが、goo辞書で引いてみると以下のようにありました。

・視線

1 目の向き。目で見ている方向。「―が合う」「―をそらす」

2 目の中心と、見ている対象とを結ぶ線。視軸 (しじく) 。

3 他人を、また、他人が見る目付き。ある気持ちの表れた目付き。

「世間の―が気になる」「気の毒そうな―」

・目線

1 《映画・演劇などで用いる語から》視線のこと。「―が合う」「―をそらす」「カメラ―」

2 その立場における、ものの考え方やとらえ方。

「消費者の―から情報を発信する」「国民―」「子供―」「上から―」

3 写真の中の人物を特定しにくくするために、目の部分を覆い隠すように加工した、帯状の線やぼかし。

まず前提として重要なことは、目線という言葉は本来メディアや芸能で使われていた、

いわゆる業界用語であるということです。

カメラや客席の方、具体的に人は見ていないけど目を向けるということで使われていたようです。

それがテレビ番組など芸能人によって使われ、その後「上から目線」という言葉が生まれ、

一つの視点や観点という意味を持つようになったとのこと。

では改めて、「視線」と「目線」一番の違いは何でしょうか?

これは私の解釈の過ぎませんが、「対象がはっきりしているか」であるように思います。

「視線」の2・3の意味は、目と対象がはっきり存在しています。

ところが「目線」の場合には目の位置や立場はあっても、それを向ける対象が絞られていないのです。

例えば、車を運転していてすれ違った人が送った「あ、お坊さんだ」というものは、

私という対象がはっきりしているので視線です。

一方、照明で誰が誰だかわからない中、ステージ上から向けられているのは目線です。

「視線を感じる」とは言っても「目線を感じる」と言わないのは、

この対象の存在の有無という違いがあったからなのです。

僧侶界にもはびこる「目線」乱用

goo辞書にもあるように、「目線」はあくまでも業界用語で、

本来は私たち僧侶が公的に話す場合には適さない言葉です。

しかし実はこれを散々耳にしたのが、なんと永平寺でした。

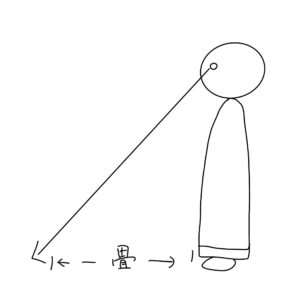

上山して間もなく、私たちは立っている時は畳一畳先を見るように教えられます。

これは目上の人の目を見ないという意味も含め、キョロキョロ見回さないためのものであったようです。

それから、お袈裟や応量器など、大切なものを持つ時の高さをこのように教えられました。

「目線の高さで持つように!」

お手本を示す和尚さんは、目の高さに持ち上げて両手で掲げるようにお袈裟を持っています。

皆様はこれに違和感を覚えないでしょうか?

畳一畳先を見るように、つまり斜め下へと「目線」を向けさせているなら、

目線の高さでお袈裟を持つならば目の高さにはならないのではないか!?と。

つまりここでは、目線という言葉が、

「目の高さ」あるいは「目の高さの延長線上」という意味で使われていたのです。

これはその先輩和尚さんだけでなく、亮道さんも含めた多くの方が指導の際に使っていた表現でした。

(まあ、こんなことにモヤモヤしてたから苦労したんですが…。)

使い分ける意味

言葉は、使う人間が脳を通さずに機械的に使い回していくと、

意味はズレているのにいつの間にか定着してしまうものです。

ふざけて使われていたような表現が本来のものに取って替わることも珍しくありません。

例えば、「延々と」を「永遠と」と誤って使っていたり、「固定観念」が「固定概念」になっていたり、

昨今のSNSを見ていると、雰囲気で使った言葉が誤ったまま定着してしまった人がたくさんいます。

だからこそ、表現ごとに「視線」と「目線」をきちんと使い分けることができるだけでも、

文章やお話に説得力が生まれるはずです。

内容をきちんと伝えたいという熱意や説得する力は、

精査して選び抜かれた言葉にこそ宿ると私は思っています。

さらに日本語には、視線に一層気持ちを乗せた「眼差し」という言葉もあるように

その行為や状態と心の関係性を考慮して言葉を選んでいくことは、

それが曖昧になった現代だからこそ重要なのかもしれません。

まとめ

ここまで「視線」と「目線」の使い分けについて書いてきましたが、

あえて「目線」という言葉を否定しないのは言葉もまた無常なものだからです。

しかし、いかに無常といえど、その中で言葉を使う責任を見失ってはいけません。

仏教では身業・意業と並んで口業の重要性を説くように、

身と心と同様に言葉の扱い方を大切にします。

「視線」か「目線」かあるいは「眼差し」か。

いずれにしても、仏道を歩むならば伝えようとする意思と責任を伴い、

善い言葉を積み重ねていかなくてはなりません。

そうして仏道にかなった言葉を扱うことが、文章や話に説得力を持たせると、私は考えています。