「なぜお葬式をするのか」。

僧侶である私が、あえて遺族としての経験からその理由を考えるこちらのコラム。

前回は祖父のお葬式の前の枕経と納棺の中で私に起こった心境の変化について書きました。

今回は私自身が葬儀の中で経験した「別れの形」を振り返ります。

Contents

僧侶のお葬式

現在は、一般の方は斎場でお葬式をすることが多くなりましたが、僧侶の場合は今でもお寺で行います。

ご縁のあった寺院のご住職様をはじめ、教員だった祖父には学校関係などからもたくさんの方がご参列くださり、私の想像をはるかに超える多くの方々とのつながりを知りました。

生前には知ることのなかった故人とたくさんの方々のご縁を知ることも、お葬式の大切な要素であるような気がします。

また、私もその時に知ったことなのですが、僧侶のお葬式は弟子が勤めることはできません。

つまり父親が師匠の場合は弟子である子は自分で送ることができないのです。

今になってみれば、お葬式は亡くなった方を導き送り出す儀式なので、弟子が勤められないのは当然なのですが、当時はどこか残念な気がしました。

いくら師匠とはいえ、自分が送り出すことが父親への恩返しになるような気がしたからです。

私は当時「お父さんは今どんな気持ちでいるんだろう」と思いながら父を見ていました。

涙を見せなかったワケ

しかし、その時の父の気持ちが、私には全く読み取れませんでした。

お手伝いに来てくれた地域のお寺の皆さまや遠方から駆けつけてくれた方々に挨拶をしたり、お葬式の段取りをまとめたりと、休みなしで動き続け、涙一つ見せない父の姿に悲しみが見えてこなかったのです。

私は、父はたくさんのお葬式に関わる中で死に慣れてしまったのではないかと、不安になりました。

そこで父の弟であり、僧侶でもある叔父に「お父さんは悲しくないのかな?」と聞いてみました。

すると叔父からは「そりゃ悲しいさ。あれでかなり頑張ってるんだよ。」という答えが返ってきました。

そうなのかなあと、少し納得がいかないながらも、私は再び動き回る父に視線を戻したのでした。

告別式で

当時の私はろくにお経も読めない状態でお葬式に参加したので、その時にどんなことをして、それがどんな儀式だったのかは覚えていません。

しかし、今でもはっきり覚えている場面があります。

それは葬儀も終わり、告別式でのこと。

父は遺族を代表して、ご参列いただいた方への最後の挨拶を述べます。

人前で話す機会の多い私の父は、いつも通り原稿もなくスラスラと挨拶をします。

しかし、祖父との過去を振り返ったところで声が震え、わずかに沈黙したのです。

ほんの数秒の沈黙の後は、最初と変わらない様子で言葉が続きました。

私はこの時、父は悲しかったのではなく、それ以上に大切にしたことがあったことに気づきました。

それは祖父との間で築いてきた師弟という関係です。

私の祖父はお寺に生まれたわけではなく、様々な不条理や苦労の果てに僧侶となった人でした。

それだけに、僧侶として生きることをとても大切にしていました。

そんな祖父を送り出すところに必要なのは涙ではなかったのです。

僧侶として、感情ではなく仏教の教えの中で毅然とした態度で送り出すこと、それが父から祖父への最大の恩返しの形だったのです。

この時の祖父と父の師弟としての関係性は、私の仏教の原体験であり、その道を志すきっかけにもなりました。

「最後の説法」をどう受け止めるか

祖父のお葬式が終わって数日後、大学でお世話になっていた先生が、私の事情を知って飲みに連れていってくださいました。

その先生は当時まだ30代で、私にとっては先生というより頼れる先輩のような方でした。

入った居酒屋で先生は言います。

「死っていうのはね、その人の最後の説法なんだよ。」

とおっしゃいます。

その時知ったのですが、先生自身も様々な辛い別れを経て、仏教を学んでいるとのことでした。

遺教経と人の死

当時は知らなかったのですが、先生の言った「人の死は最後の説法」という言葉は、実は仏教の死に対する向き合い方でした。

曹洞宗ではお通夜で「佛垂般涅槃略説教誡経」通称「遺教経」というお経を読みます。

これは仏教を説いたお釈迦様が亡くなる様子を描いたお経です。

実は、お通夜というのは、このお経で描かれるお釈迦様が亡くなった時の様子を再現した儀式です。

「遺教経」にはこんな描写があります。

体調を崩し、死が近づいたお釈迦様は、周りで心配をする弟子たちに「何か聞いておきたいことはないか?」と問いかけます。

しかし、まだお釈迦様の死を受け入れられず沈黙する弟子たちに、お釈迦様は自分がいなくなってからはこう生きなさいと、道しるべを示します。

そして最後に、お釈迦様は「これが私の最後の説法だから、よく見ておきなさい」と言い残し、ついに息を引き取りました。

お釈迦様の死は、残される弟子たちにこの世が無常であることを伝える最後の説法だったのです。

また、このお経の中には描かれていませんが、一番近くでお釈迦様に仕えてきた阿難尊者というお弟子さんが悲しみうろたえる様子を見て、お釈迦様はこう諭します。

「阿難よ、汝が信じ、頼るべきは私のこの身体ではなく教えです。悲しむのをやめなさい。」

消えてしまった肉体ではなく、故人が残してくれた教えや意志を受け継いでいくこと、これが仏教の死との向き合い方なのです。

「良い別れ」となるお葬式を目指して

私がまだ何もわからない頃に立ち会った祖父のお葬式は、時間が経つと共に今でも新たな気づきをくれます。

初めは実感がなくて、そのあとに悲しさが追いついてきました。

そして葬儀によって僧侶の師弟関係の在り方を知りました。

それから、祖父との思い出を振り返ると、実はちょっとした考え方や物事に対する姿勢といったことまで、本当に多くのことを教えられていたことに気づくのです。

時が経つにつれて、温もりや声や匂いは遠くへいってしまいます。

しかし一方で、「じいちゃんが見てたらなんて言うかな」と思えば自然と正しい方向へ身体が向かうようになります。

生きている時とは違った形で、自分を正しい方向導いてくれる存在へと変わっていくのです。

常に自分の心のどこかにいて、迷った時には正しい方向へ導いてくれる存在になること、これこそが仏様に成るということだと、私は思います。

人は、死によって「終わる」のではなく「変わる」のかもしれません。

生きていた頃とは違う関係を結び直し、ピリオドではなくターニングポイントしていくということ。

そこにお葬式の意義あるのはないでしょうか。

私が経験したお葬式は、自分にとって「良い別れ」となり、今の自分を支える大きな柱になっています。

今後も多様化していくであろうお葬式。

自分の感覚を人に押し付けることはできませんが、私にとって意義があったということを、これからも大切にしていきたいと思っています。

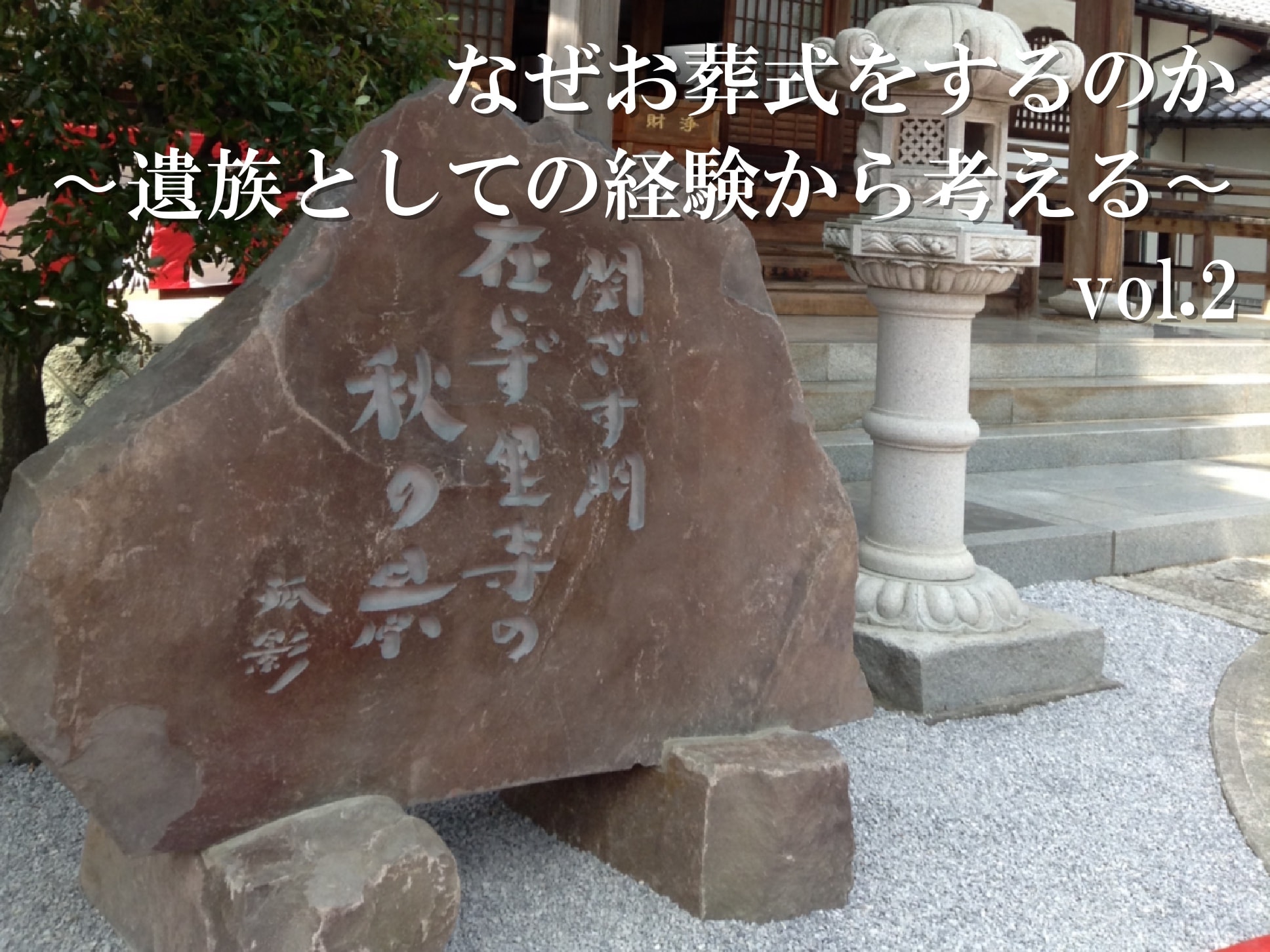

祖父が境内に残した句碑