スポンサードリンク

禅活-zenkatsu-では、このページとは別にTwitter、Facebook、InstagramなどのSNSも運営しています。

そしてTwitterでは「質問箱」という連動アプリにて、匿名での質問を受け付けています。

そこでいただいたご質問が、今回の記事の主題になります。

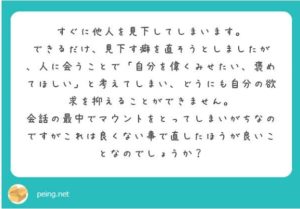

「人を見下してしまう、マウントをとってしまうという癖があり、やめようと思っても直せないが直すべきか」というご質問です。

これは現代社会全体にも言える風潮のような部分があり、私自身にも非常に思い当たる節があります。

そこで、今回は自分を例として、僧侶の視点から「マウントをとる」人の心を分析してみたいと思います。

Contents

人より優れていたいという心

まず、「マウントをとる」というのは、格闘技で「マウントポジション」というように、馬乗りになって相手を圧倒する、支配するというような意味です。

つまり、自分が他人の優位に立って自分の力を見せつけるというのが、その行動の本質でしょう。

これは以前、久保田が「インターネット・ミーム考」で触れた「はい、論破」にも共通した部分があります。

相手を打ち負かす、正確には打ち負かしたと“感じる”ことで自分の存在価値を実感する、いわゆる比べっこの中での生き方は、過去にも触れてきたように仏教から考えれば良い生き方とは言えません。

しかし、質問者さんが良くないと分かりながらもやめられないように、これには根本的な問題に気づく必要があります。

実はこの、他人を見下す・マウントをとるという心理は、私にも良く似た経験がありますので、振り返ってみたいと思います。

柔道の思い出

私は小学二年生から柔道を習い始めました。

ただし、負けん気のなさというか勝負弱さというか、とにかく試合に勝とう!という意思が弱く、体格の良さから周囲に期待はされたものの、それに応えることはできずにいました。

小学校のクラスメイトの中で柔道をやっている人はおらず、道場の中でも弱く、試合に出ても勝てない、そんな状態で小学校を卒業しました。

そして、中学校の柔道部に入ると、状況が一転、その時すでに5年のキャリアがあった私は、中学校から始めた同級生の中では強い方に認識され、歴の浅い先輩にも勝ててしまったのです。

それから急に私は「柔道が好きな人」になりました。

練習に来なくなってしまった同級生に声をかけたり、後輩に指導をしたりと、ずっと柔道をやってきた人の顔をするようになったのです。

しかし、自分が本気で強くなりたくてやっていたかというと、おそらく違います。

私は練習は自分の実力がある程度通じる部活でしかせず、道場には全然顔を出しませんでした。

私が通っていた道場には県内でもトップクラスの選手が練習にきます。

そちらにも行った方がずっと良い練習になるのはわかっているんです。

それなのに行かなかったのはなぜか?

そう、私は劣等感を抱くことを恐れていたのです。

劣等感と優越感

私が抱えた劣等感というのは、ただ「柔道が弱い」というだけのものではありません。

強い上にさらに努力できる人、辛い稽古から逃げずについていく人、長所を持っている人全てに対しての劣等感でした。

そういう人と比べた時に自分の存在が薄れる感覚、それが怖かったのです。

逆に言えば、年齢に関係なく、自分の方が優れていると思うことで保たれている自己がありました。

マウントをとるということの本質は他人を上回ることで優越感を得ることです。

そして、そのように優越感を求める人間の心の底には、劣等感を抱くことへの恐怖があります。

一度どこかで味わった、人や世間と比べて自分が劣っている、負けているというある種のトラウマが根っこにあり、それを払拭したいから人を上回るという経験を求めるのです。

私の場合はこれが柔道だけでなく、ダンスをやっていた時にもありました。

自分に自信がない時、人は情熱を注いで努力して、そして輝いている人を直視することができません。

そんな人が眩しすぎて背を向け、自尊心を守るために反対側で目を向ける暗闇、それが優越感なのです。

マウント・見下しの正体

私たちがマウントをとったり、人を見下してしまうのは、心のそこに潜む等感やコンプレックスに対して、心がバランスをとろうとした結果だと思ってもいいかもしれません。

その行為が悪いのではなく、自分の心の底で自分を苦しめているものに問題があるのです。

もちろん、見下された人、マウントをとられた人が嫌な思いをし、そのせいで更なる劣等感やコンプレックスが人の中に生まれてしまうかもしれないという意味では悪いことでもあります。

しかしそれ以前に、まずは自分が救われることが必要です。

幼い頃でも大人になってからでも、認めてもらえなかった、褒めてもらえなかった期間というのは人の心の底に濁りを残します。

その原因が家族・友人・上下関係・職場のような人間関係にあるのか、勉強・スポーツ・趣味・仕事などの成績にあるのか、それは自分自身で一つずつ原因をたどるか、人との対話の中でしか探ることができません。

まずは自分が何に苦しめられて、人を見下したり、マウントをとらずにはいられないのか、そこに思いを巡らせてみましょう。

質問者さんはすでに、ご自身が「自分を偉く見せたい、褒められたい」という欲求に突き動かされていることに気づいておられます。

「人を見下すのは悪いことだ」と思うのも大切なことですが、まずは自分がマウントをとろうとしてしまうのはどのような関係性にある人なのか考えてみましょう。

そこにある共通点、さらには上回ろうとしてしまう時の会話の内容、一つ一つを分析してから、ご自身を振り返ってみてください。

嫌なことを思い出したり、恥ずかしい思いをするかもしれませんが、もう一歩だけ、ご自身の心に踏み込んでみると、楽になれるかもしれません。

まとめ

私もいまだに、優越感を得ようとする心が顔を出すことがあります。

そしてそんな時の自分の気持ちを冷静に考えてみると、結局小さな自尊心や昔抱いた劣等感への恐怖であることが多いのです。

人と関わる中で、マウントをとりそうになる心が現れた時には、自分が今本当に優先すべきことは何か、それを考えてみましょう。

そうすると根っこにある自尊心だったり、意地が見えてくるはずです。

初めは難しいかもしれませんが、少しずつそうしたものを一旦脇に置いておく癖をつけます。。

するといつか、そうしたものを手放す方が、マウントをとったり人を見下すより、ずっと気持ちがいいものだと気づくはずです。

また一方で、皆さんに周りにいる「マウントをとりにくる人」も、今回の視点で見てみましょう。

ただの「苦手な人」「面倒な人」「高圧的な人」が抱えている何かが見えてくれば、接し方がわかってくるかもしれません。