スポンサードリンク

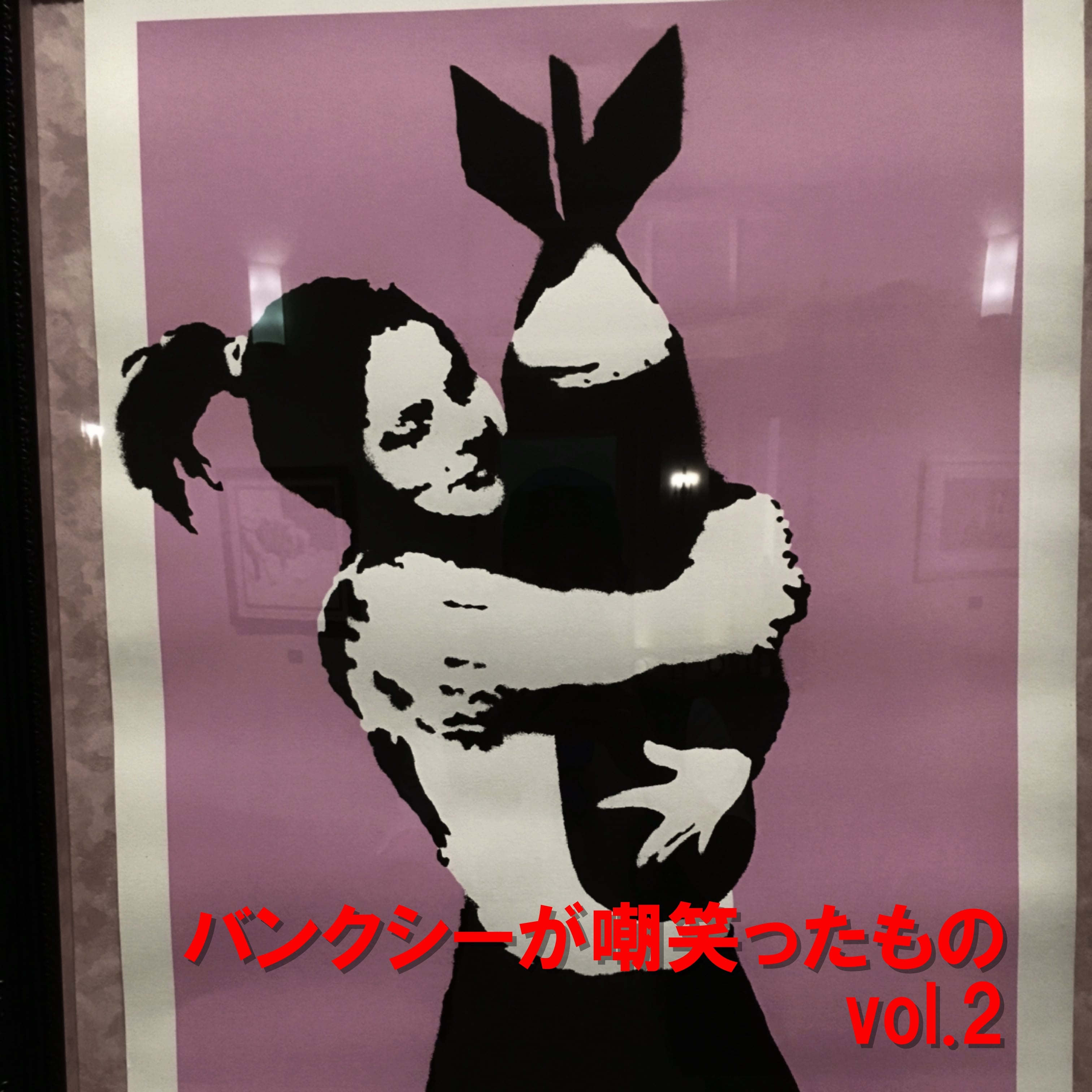

謎のフラフィティ・アーティスト「バンクシー」。

日本でも話題となったバンクシーを、僧侶の視点で考えたコラムのvol.2です。

vol.1はこちら

Contents

ニューヨークもバンクシーに踊らされていた

実は日本と同じようにバンクシーに踊らされた人たちを映した映画があります。

「バンクシー・ダズ・ニューヨーク」という映画では、インスタグラムでの「30日間、毎日ニューヨークに作品を残す」というバンクシーの投稿を皮切りに、街中で「バンクシー探し」が始まりました。

バンクシーの作品が描かれたシャッターの持ち主はすぐに外して家の中に保管したり、作品の上に自分の名前を描いて名を上げようとする他のグラフィティ・ライターもいます。

バンクシーを巡る様々な思いがこうしてニューヨークで交錯するのです。

しかも、そのニューヨークに残される作品というのはスプレーアートに限らず、レンガを積んだ像など、様々です。

その中でも特に皮肉が込められていた作品があります。

それは彼の本物の作品を、路上で売らせるというもの。

小さな露店で売っているそれを本物だとは思う人はおらず、安く買いたたいていく人、目もくれない人、文句を言う人と様々です。

バンクシーはこうして見事にニューヨークを踊らせてみせたのです。

(Amazonリンク)

バンクシーが嘲笑ったもの

サザビー・オークション、東京、そして映画の中で、バンクシーは多くを語ってはいません。

だからこそ、そこに込められたメッセージは様々な受け取り方ができます。

グラフィティ・アートは、描く場所によっては器物損壊に当たる犯罪行為です。

東京都の「バンクシーらしきネズミの絵」が描かれたのは公共の場所であり、完全な違法行為に当たります。

しかし、それがなぜただの撤去ではなく保存をし、長蛇の列をなす展示会にまでなるのか。

それは芸術か犯罪かを決めるのも、人間だからです。

東京都が世間でのバンクシーの評価を知らず、作品に付けられる値段を知らずにあの扉を保存したでしょうか?

名もなきグラフィティ・ライターが描いたものでも良いものなら「作品」として見たでしょうか?

諸行無常なこの世界では、どんな偉業も作品も、時と共に価値が変わっていくものです。

そんな時の流れの中で、人間が一時的に見出した価値を絶対的なものだと錯覚して、欲が生まれます。

だからこそバンクシーは、時にはシュレッダーで1億5000万円という落札額を切り刻み、時には沈黙によって本物か偽物かで権力者を右往左往させてみせます。

バンクシーは世間の価値観というものの脆さや頼りなさに気づかず、そこに執着する人間の欲を嘲笑ったのです。

彼の作品には共通して、人間の欲から生まれる戦争や差別などへの強いメッセージがあります。

自分さえよければ、自分の家族さえよければ、自分の国さえよければ、そんな欲で生まれた争いがいくつあることでしょう。

欲にまみれて争いの中に身を投じている限り、人間に真の安心はありません。

一時的に欲しいものを手に入れれば、次はそれが奪われることが怖くなり、またさらに別なものを欲しがる。

欲とはそうして連鎖し、膨らみ、視界を曇らせていくものなのです。

私が僧侶の立場からすごく勝手のいい解釈をするならば、バンクシーは高額で取引される作品を生み出しながら「そんなものに囚われずに、もっと価値ある得難いものに気づきなさいよ」と思っているのかもしれません。

バンクシーが嘲笑ったもの、それは仏教が2500年以上に渡って向き合ってきた人間の本質の部分とつながっているような気がしてなりません。

ただし、こうやって僧侶がアレコレ考えてコラムにしていることも、バンクシーは笑っているのかもしれませんね。