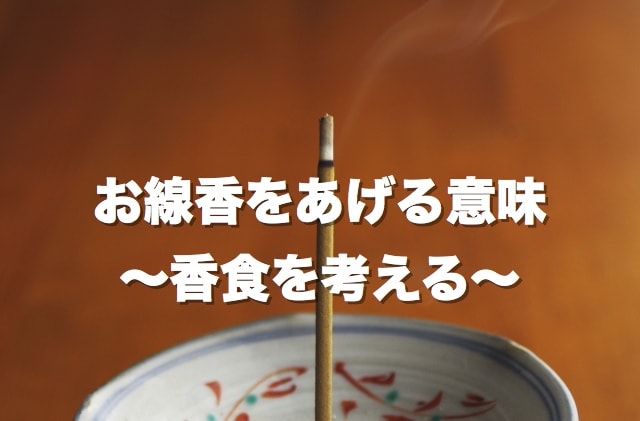

明日からいよいよお盆。

お墓やお知り合い、ご親戚のお宅のお仏壇にお参りされる方も多いはずです。

お墓でもお仏壇でも、お参りをする時には基本的にお線香をあげます。

実はお香を練って作られるお線香というのは日本独自のもので、海外のお香には中に芯が入っています。

また、仏様にお香をお供えする行為は、元々は抹香を炭にくべるお焼香が中心だったようですが、日本ではお線香がもっともポピュラーな方法と言えるでしょう。

実は私は、このお線香をあげるという行為、いや、仏様に何かを供えるという行為がどうも納得がいかなかった時期がありました。

しかし、ある出来事をきっかけに、「なるほどそういうことなのか!」と思えるようになったので、今回はお線香をあげるということの意味についてのお話です。

Contents

香りをあげるということの不思議

これはお線香に限らずお焼香にも言えることですが、香りを供えるってなんだかすごく不思議な行為ですよね。

確かに我々僧侶の世界では目上の方をおもてなしする方法として、良いお線香を焚いてお部屋を良い香りで満たしておくということがあります。

これはご家庭やお店でも同じことで、その空間の匂いというのは印象に大きく関わるものなので、良い香りをさせるという非常に重要なおもてなしの方法です。

しかし、これがお供えとなると話が変わってきます。

お部屋やお店に良い香りをさせておけば、実際にそれを嗅ぐ人が現れるわけです。

しかし、お仏壇やお墓となると、それを嗅ぐ人は実際に見えず、反応もありません。

さらに、実は仏教では仏様は「香食」といって、香りを食べると言われています。

だから食べ物や飲み物も減ってはいないけど香りを食べているからお供えになる、というわけです。

私はこれがどうも納得がいきませんでした。

人に見えないのをいいことに、お供えを肯定するための都合の良い言い訳に感じてしまったからです。

見えないものをどう信じるか

私は、いわゆる霊感もなければ、何か特殊なオーラが見えたりもしません。

そんな私が「仏様は香りを食べるんだよ」と言われても、当然その光景は目には映らず、ファンタジーのようなものにしか感じられません。

しかし受け継がれてきた経典や教えの中で言われていることには、何か受け取り方があるはずだ、そう考えていました。

これは【お盆ってどんな行事なの?】の記事にも通ずるところですが、仏教で重要なのは盲信することではなく、ちゃんと考えて、疑って、納得して受け止めることです。

それから私はお線香をあげるということ、そして香食ということの受け止め方を模索し始めました。

ある法事での出来事

模索するとは言っても、なかなかそれらしい答えに出会うことはできず、なんとなく「お供えをするという気持ちに意味がある」という程度のところで私は納得しようとしていました。

実際にそれは間違いではないですし、「布施」という精神で言えばとても立派なことです。

しかしそこからもう一歩踏み込んで、考えられるようになったきっかけがありました。

2年前、実家のお寺で師匠が務める法事の手伝いをしていた時のこと。

その時のお施主さんは女性で、お父上の七回忌の法事でした。

七回忌は別名「休広忌」とも言い、個人が心の中で仏様としてしっかり定着して導いてくれる存在になった、という意味を持つ法要でもあります。

実際にお施主さんはお父上のに気持ちを引っ張られて落ち込んでいるという様子でもなく、元気なご様子でした。

まいらす香に包まれて

ところが法事の終盤、曹洞宗の「梅花流詠讃歌」というキリスト教でいう賛美歌のような歌をお唱えしていると、その方は急に涙を流し始めました。

ただ、何回忌であろうと、故人を想って涙を流すことは決して珍しいことではなく、法事は滞りなく終わりました。

そして師匠が、「どうもお疲れ様でした」と挨拶をすると、その方は「あの歌の時、お香の煙の中で父が笑っていたんです」と仰ったのです。

その時お唱えしていたのは「追善供養御和讃」という歌。

その中にはこんな一節があります。

まいらす香に包まれて 御霊よ永遠に安らわん

平易な言葉にするなら「立ち上るお香の煙の中に、亡くなった方が永遠に安らかでありますように」というような意味です。

この言葉の意味を知ってか知らずか、お施主さんはご自身がお焼香をしたお香から立ち上る煙の中に、お父上の姿を見たおっしゃるのです。

お香だからこそ届くもの

当然、法事を務めた師匠と私には、そのお父上のお姿は見えていません。

そして、お施主さんが見たものが一体何だったのかも、私にはわかりません。

しかし一つ言えることは、お施主さんはご自身の想いをお父上に届けることができたということです。

それは、そこにお父上の御霊が漂っていたとか、そういうことではありません。

ご自身が納得の行く形でご供養ができたということです。

法事の中で、お施主さんは我々僧侶と共にお経を唱え、お位牌、御遺影、本尊様の前で手を合わせ、お焼香をしました。

お焼香は、手で掴んだ抹香という確かに存在する物体が、炭の上で燃えて煙となり、どこへともなく消えていく行いです。

この、形あるものを煙にするという行為が、どこでどんな表情をしているのかもわからない故人に対しての橋渡しになったのではないかと、私は思うのです。

生きている間に聞きたかったこと、してあげたかったこと、謝りたかったこと、どんな想いを抱えても亡くなった人とは会話を交わすことも触れ合うこともできません。

しかし、ご自身のお焼香という行為によって立ち上る煙と本堂を包む香りの中で、「ああ、受け取ってくれたんだね」とお施主さんは感じることができたのではないかと、私は思うのです。

香食をどう受け止めるか

香食という教えを考える中で、私は「なぜ香りを供えるのか」ということは考えても、お供えをする人の気持ちというものを深く考えることができていませんでした。

人は、仏様となった故人に少しでも何かしてあげたい、どうか安らかであってほしいと願うものです。

そこで、仏様は香りを食べるという風に考えることで、お供えしたものがお線香でも食べ物でも飲み物でも、その香りによって乗せた仏様への想いが届いたと感じられるのではないでしょうか。

それによって、旬の食べ物やご馳走、故人の好物が手に入ったらお供えをして、私たちとその喜びを共有することもできます。

そう考えた時、私の中で香食という教えが、「仏様は香りを食べる」という迷信のようなものではなく、供養をしたいと思う人の心を救い、仏様と共に生きていく道しるべのように思えてきたのです。

言うなれば、仏様は香りそのものではなく、そこに込められた想いを召し上がるのではないでしょうか。

冒頭で触れたように確かに、お供えで大切なのはそのお気持ちです。

ただ、仏教がお香というものを大切にしてきた背景には、目には見えなくても確かに感じることができる香りというものの性質があったのかもしれません。

一本のお線香に火をつけ、一筋の煙が立ち上る瞬間。

目には見えない煙と空気の境界線に、ちょうど私たちと仏様との接点があるのかもしれません。

明日のお盆、そしてこれから様々な場面でお線香を立てる時、そんなことが頭の片隅に浮かべていただけたら幸いです。