最近偶然ツイッターで目にした「日本は葬儀にかかる費用の平均が世界で一番高い」という旨のツイート。

そしてそこに返信する形で「自分は葬儀も戒名もいらない」「坊さんになんか頼まない」という反響の数々。

戒名については以前も少し触れたことがありますが、やはり葬儀や戒名は「意味がわからないのにやたらお金がかかる」と思われているのが現状のようです。

そこで、今回は戒名について、なぜ亡くなった人に名前をつけるのか、名前つけるとはどういうことなのかについて、最近気づいたことを書いてみます。

Contents

名前の数

突然ですが、皆さんには名前がいくつあるでしょうか。

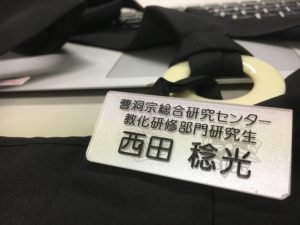

私であれば戸籍上の「西田稔光」という氏名、そして曹洞宗に登録されている「西田稔光」という僧名があります。

ちなみにこの僧名は必ず漢字の読み変えをするというわけでなく、お寺に生まれた私に、僧名を見越してつけられた名前が稔光であったというわけです。

そのため、一般家庭から出家した方は僧名は全く違う字になる場合も多くあります。

さてそんな氏名と僧名だけではありません。

人間には愛称やあだ名というものもあります。

私の場合は姓では西田、西田さん、西田くん、西田ちゃん、西田先輩、にっしーなどと呼ばれることがあります。

一方、名の方はとし、としくん、としさん、としお、としみつさんなど。

さらに今度は僧名で稔光、稔光さん、しんちゃん。

さらにさらに永平寺では上山の際、名前が被ると「呼び名」というものを申請し、その名で呼ばれます。

私の場合は僧侶の苗字とも言える道号からとって「法雲」という呼び名になりました。

そのため永平寺で出会っている方には稔光ではなく法雲と呼ばれます。

その法雲も、法雲さん、うんさん、ほーうぃん、くもなど、さらに派生したあだ名が存在するわけです。

そういえば、永平寺の上山した直後の一週間は到着順の数字で呼ばれるので一週間だけ「8番の和尚」と呼ばれたこともあります。

名前を呼ばれるということ

こうして考えてみると、私という一人の人間が、約20通りの名前で呼ばれているということがわかります。

そんな中で、私には現在一人しか使わない呼び方があります。

それは「としみつさん」という呼び方で、これは祖母しか使いません。

現在93歳の祖母だけが唯一、「としみつ」という名前を全て読んだ上に「さん」をつけて「としみつさん」と私を呼びます。

そんな祖母は元々体が弱かったのですが、気づけば90歳という大台を越え、私にとっては父方、母方含めて最後の祖父母になりました。

しかし、最近は一段と体力が落ち、先日体調不良で検査入院をすることに。

お見舞いに行くと、一応体調は少し良くなったようで、祖母は体を起こすことはできないながら、私の顔を見て笑顔になります。

「あらぁとしみつさん」

祖母は他に呼ぶ人のいないその呼び方で、私の名前を呼びました。

その時私は、ふとあることに気づきました。

私はその人にとしみつさんと呼ばれ、こちらからばあちゃんと呼ぶことで、孫としての自分がいるということです。

私たちは人間関係の中で名前を呼ばれた時、そこに「その人との間での私」が生まれます。

実は最近メンバーの深澤さんに初めてのお子さんが生まれました。

そしてそのとてもかわいらしい女の子の赤ちゃんに名前をつけました。

その時、深澤さんはその赤ちゃんが自身の娘であり、自分は父親であることを強く自覚したそうです。

また、映画「千と千尋の神隠し」では、主人公の千尋が「千」という名前をつけられることでその世界の住人として存在が認められました。

名前をつけ、呼びかけるということは、その人の存在を確かに認め、関係を結ぶことでもあるのです。

戒名をつけるということ

それを踏まえた上で、仏教では葬儀という儀礼の中で、亡くなった人との関係を「故人と私」から「仏様と私」に結び直すために、新たに仏としての名前をつけます。

そう、それが戒名です。

話をしてくれて、触れることができて、目をみてくれた大切な人。

しかしその人が死によって肉体を失い、眼にも見えなければ、言葉を交わすこともできなくなります。

その関係のまま生きていたその人を想い続けると、音も匂いも感触もない、返事もしてくれないことが辛くてたまらなくなるはずです。

そこで、それからは肉体を持ったその人を拠り所にするのではなく、良いところをお手本、悪いところは反面教師として、生きている間に残してくれた想いや生き様を、自分にとっての仏様として関係を受け止め直すことが必要になるのです。

曹洞宗では「仏は大師なるが故に帰依す」と言いますが、仏様は自分を導いてくれる偉大な師のような存在であり、逆に言えば自分を導いてくれる存在こそが仏様なのです。

愛おしかったり憎かったり怖かったり尊敬していた故人に新たな名前をつけるのは、「送り出す」というよりも、自分を導いてくれる仏様という存在に「受け止め直す」こと。

あるいは人生を導いてくれる仏様として関係を結びなおすこと、それが戒名をつけるということの意味なのです。

戒名がつくというのは、人生を全うした故人が、生きている人間にとっての仏様としての新たな道を歩き出したということでもあるのです。

そして今度は仏様としての故人を心の中で育てていくこと、それが供養になってくるのですが、その話はまた改めて。

様々な産業や企業の取り組みの中で、戒名がサービスやオプションの一つと思われてしまうこともあるかもしれませんが、今一度宗教儀礼の大切な柱として戒名をつけることの意義を、まずは僧侶側が再確認しなければならないのかもしれません。